「今の職場、もしかして働き方が法律違反…?」

「転職したいけど、次の職場は大丈夫かな…?」

看護師として日々忙しく働く中で、労働時間や休日、残業、有給休暇について、漠然とした疑問や不安を感じている方は少なくないのではないでしょうか。特に転職を考えている場合、新しい職場が適切な労働環境かどうかを見極めることは、非常に重要です。

実は、働くすべての人を守るためのルールである労働基準法について正しく理解しているかどうかで、転職の成功率や働きがいが大きく変わってきます。

この記事では、看護師の転職活動に不可欠な労働基準法の基本的な知識(労働時間、休日、残業、有給休暇)を、分かりやすく解説します。

法律の知識を身につけて、自信を持って転職活動を進め、より良い労働環境を手に入れましょう!

こんにちは!御茶犬です✨

看護師さんの転職って、本当に大きな決断ですよね!💪 きっと、日本最大級の医療介護求人サイト「ジョブメドレー」などで、たくさんの求人情報を眺めている方も多いのではないでしょうか。😊

多くの選択肢から自分に合った職場を探せるのはとても便利ですが、一方で「どの情報が本当?」「この条件ってどうなんだろう?」と迷ってしまうこともありますよね。

そんな時、たくさんの求人情報の中から「本当に自分に合った、働きやすい職場」を見極めるための”モノサシ”となるのが、労働基準法の知識なんです!

この記事で、難しい法律の話を分かりやすく解説していくので、一緒に学んで、自信を持って転職活動を進められるようになりましょうね!

※注意: この記事は労働基準法に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。

具体的な問題については、労働基準監督署や弁護士等の専門家にご相談ください。

より分かりやすい情報は、厚生労働省の労働条件に関するポータルサイト「確かめよう労働条件」(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/) なども参考になります。

1. なぜ看護師の転職に労働基準法の知識が必要なのか?

看護師の仕事は、人の命と健康を守る、非常にやりがいのある専門職です。しかしその一方で、不規則な勤務形態、長時間労働、緊急対応など、心身への負担が大きい側面があることも事実です。

看護師さん、いつも本当にお疲れ様です!💦

不規則なシフトや忙しさで、自分の働き方が法律的にどうなのか、考える余裕がないこともありますよね🤔

だからこそ、労働基準法の知識が重要になります。労働基準法は、労働者の権利を守り、最低限の労働条件を定める法律です。この法律を知っているかどうかで、以下のような差が出ます。

- 現状の労働環境の評価: 今の職場が法律を守っているか、改善すべき点はないか客観的に判断できます。

- 転職先の見極め: 求人票や面接で提示された条件が、法律に照らして妥当か、いわゆる「ブラック病院」ではないかを見抜く力がつきます。

- 不当な扱いへの対抗: サービス残業を強いられたり、有給休暇を取らせてもらえなかったりした場合に、自身の権利を主張できます。

- より良い条件での交渉: 労働基準法の知識があれば、転職時の条件交渉も有利に進められる可能性があります。

知識がないまま転職してしまうと、「前の職場より大変だった…」「聞いていた話と違う…」といった後悔に繋がることも少なくありません。労働基準法は、看護師が自分自身を守り、納得のいく働き方を選ぶための強力な武器なのです。

法律って聞くと難しそうだけど、自分の働き方を守るためのルールだって思うと、ちょっと興味が湧きませんか?😊

転職を成功させるためにも、しっかり基本を押さえていきましょうね!👍

2. 【労働時間】これだけは押さえたい!基本ルールと注意点

まずは、働く時間に関するルール「労働時間」について見ていきましょう。

原則は「1日8時間・週40時間」

労働基準法では、労働時間の上限を原則として1日8時間、週40時間と定めています。これを「法定労働時間」といいます。

- 1日の労働時間: 休憩時間を除き、8時間を超えてはいけません。

- 1週間の労働時間: 40時間を超えてはいけません。(ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、週44時間まで認められる特例があります)

これを超える場合は、原則として時間外労働(残業)となり、割増賃金の支払いが必要になります。

看護師に多い「変形労働時間制」とは?

「でも、看護師の仕事って日勤や夜勤があって、1日8時間じゃ収まらないことも多いけど…?」と思った方もいるでしょう。そこで多くの病院で採用されているのが「変形労働時間制」です。

これは、一定期間(例:1ヶ月単位)の平均労働時間が週40時間(または特例で44時間)を超えなければ、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせても時間外労働として扱わない、という制度です。

- メリット: 忙しい日(夜勤など)は長く働き、比較的落ち着いている日は短く働くなど、業務の繁閑に合わせて柔軟な勤務シフトが組めます。

- デメリット: 生活リズムが不規則になりがちです。また、制度を正しく運用していない場合、長時間労働が常態化するリスクもあります。

- 注意点:

- 就業規則への記載と労使協定の締結が必要です。

- 対象期間と起算日、各日・各週の労働時間を具体的に定める必要があります。

- 対象期間全体の労働時間が、法定労働時間の総枠を超えていないか確認が必要です。

休憩時間は必ず確保されるべきもの

労働時間が長くなると、集中力も体力も低下します。労働基準法では、労働者の健康を守るために、労働時間の途中に休憩時間を与えることを義務付けています。

- 労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合:少なくとも45分

- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間

休憩時間は、労働時間の途中に、労働から完全に解放されている状態で与えられなければなりません。 電話番をしながらの休憩や、すぐに呼び出しに対応できる状態での待機(手待ち時間)は、休憩時間とはみなされず、労働時間となります。

夜勤の労働時間と休憩の注意点

看護師にとって夜勤はつきものですが、夜勤に関しても労働時間と休憩のルールは適用されます。

- 長時間になりがちな夜勤: 16時間夜勤などの場合、変形労働時間制が適用されていることが多いです。

- 仮眠時間: 仮眠時間が休憩時間として扱われるか、労働時間として扱われるかは、「労働からの解放」が保障されているかによります。仮眠中でも緊急対応が必要な場合は、労働時間とみなされる可能性があります。

- 深夜労働: 午後10時から午前5時までの労働は「深夜労働」となり、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金(深夜割増)が支払われなければなりません。

労働時間と休憩のルール、基本だけどすごく大事ですよね!✨

特に変形労働時間制は、看護師さんにはお馴染みかも。

転職先がどんな制度を採用していて、ちゃんと運用されているか、しっかり確認したいポイントです!🤔

【参考情報】労働時間・休憩・休日について(厚生労働省)

参照URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

(※上記は労働時間・休日に関する厚生労働省の総合的な案内の入り口です。ここから詳細情報へリンクされていることが多いです。)

3. 【休日】法定休日と所定休日の違いを知ろう

次に、お休みに関するルール「休日」について見ていきましょう。「休日」には2種類あります。

必ずもらえる「法定休日」

労働基準法では、労働者に対して少なくとも週に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを義務付けています。これを「法定休日」といいます。

これは、労働者の健康と生活を守るための最低限のルールです。曜日は特定されていませんが、多くの企業では日曜日を法定休日としています。

病院ごとに違う「所定休日」と年間休日

法定休日以外に、病院や施設が就業規則などで独自に定めている休日を「所定休日」といいます。例えば、週休2日制の場合、1日が法定休日、もう1日が所定休日となります。

国民の祝日、年末年始休暇、夏季休暇などを所定休日に含めるかどうかは、各病院の規定によります。

転職活動でよく目にする「年間休日○○日」という数字は、この法定休日と所定休日を合計した日数です。

厚生労働省の調査によると、医療・福祉分野の年間休日総数の平均は110日前後ですが、施設形態や規模によって差があります。転職先を選ぶ際は、この年間休日数が自分の希望と合っているか、重要な比較ポイントになります。

休日出勤したらどうなる?振替休日と代休の違い

やむを得ず休日に出勤しなければならない場合もありますよね。その際の扱いは、「振替休日」と「代休」で異なります。

- 振替休日:

- 事前に、休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。

- あらかじめ休日が振り替えられているため、元の休日に働いても休日労働とはならず、休日割増賃金(35%以上)は発生しません。

- ただし、振替によってその週の労働時間が週40時間を超えた場合は、その超えた部分について時間外割増賃金(25%以上)が必要です。

- 代休:

- 休日労働が行われた後に、その代償として他の労働日を休日とすることです。

- 休日労働は行われているため、その日の労働に対しては休日割増賃金(35%以上)の支払いが必要です。

- 代休を取得させるかどうか、取得した場合にその日の賃金を支払うかどうか(有給とするか無給とするか)は、法律上の定めはなく、各病院の規定によります。

この違いを理解しておかないと、給与計算で損をしてしまう可能性もあります。

求人票の「年間休日」チェックポイント

求人票で「年間休日」を確認する際は、以下の点にも注意しましょう。

- 「週休2日制」と「完全週休2日制」の違い:

- 完全週休2日制: 毎週必ず2日の休みがある。

- 週休2日制: 「月に1回以上」週2日の休みがあり、それ以外の週は1日の休みがある場合も含まれる。

- 休暇制度: 年間休日に夏季休暇や年末年始休暇が含まれているか、別途特別休暇があるかなども確認しましょう。

休日は心と体を休めるために絶対必要!💪

法定休日と所定休日の違い、年間休日の日数、休日出勤のルールはしっかりチェックしたいですね!

「完全週休2日制」と「週休2日制」の違いも、見落としがちなポイントかも!👀

4. 【残業】時間外労働のルールと残業代の計算方法

「定時で帰れない…」「毎日残業ばかり…」というのは、多くの看護師さんが抱える悩みかもしれません。ここでは残業に関するルールを見ていきます。

「残業」=時間外労働とは?

一般的に「残業」と呼ばれるものは、法律上「時間外労働」といいます。これは、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働くことを指します。

超重要!「36(サブロク)協定」

原則として、法定労働時間を超えて労働させることは法律で禁止されています。しかし、臨時的に時間外労働や休日労働が必要になる場合に備え、労働者の過半数で組織する労働組合(または労働者の過半数を代表する者)と使用者(病院側)が書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで、例外的に時間外労働や休日労働が認められます。

この協定を、労働基準法第36条に基づいていることから「36(サブロク)協定」と呼びます。

36協定を締結・届出せずに時間外労働や休日労働をさせることは、労働基準法違反です。

また、36協定を結んでいても、時間外労働には上限時間が定められています(原則:月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間以内など複数の上限あり)。

転職の面接などで、「36協定は締結されていますか?」「時間外労働の上限時間はどのくらいですか?」と確認することも有効です。

知っておきたい残業代の割増率

時間外労働や休日労働、深夜労働(午後10時~午前5時)に対しては、通常の賃金に加えて割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。割増率は以下の通りです。

- 時間外労働(法定労働時間を超えた分): 25%以上

- 時間外労働(月60時間を超えた分): 50%以上 (中小企業は2023年4月から適用)

- 休日労働(法定休日の労働): 35%以上

- 深夜労働(午後10時~午前5時): 25%以上

例えば、法定休日に時間外労働をした場合は、休日割増(35%以上)のみが適用されます。時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外割増(25%以上)+深夜割増(25%以上)=合計50%以上の割増率となります。

注意が必要な「みなし残業代(固定残業代)」

求人票で「みなし残業代」や「固定残業代」という言葉を見たことはありますか?これは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含んで支払う制度です。

- メリット: 残業が少ない月でも一定額の残業代が支払われる。

- 注意点:

- 含まれる残業時間数と金額が明確に示されているか? (例: 月給30万円(うち固定残業代〇〇円/△△時間分を含む))

- 固定残業時間を超えた分の残業代は別途支払われるか? (超えた分を支払わないのは違法です)

- 基本給が低く設定されていないか? (固定残業代を除いた基本給が、最低賃金を下回っていないか確認が必要です)

みなし残業代制度があるからといって、無制限に残業させて良いわけではありません。 制度の運用が適切か、しっかり確認しましょう。

絶対ダメ!サービス残業と記録の重要性

残念ながら、看護師業界ではサービス残業(残業代が支払われない残業)が問題になることがあります。

前残業(始業前の情報収集など)や後残業(記録、片付け、研修など)が労働時間とみなされず、賃金が支払われないケースです。

労働時間に該当するかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかで判断されます。 着替えの時間や強制参加の研修なども、状況によっては労働時間とみなされる可能性があります。

サービス残業は明確な労働基準法違反です。「ここを強調」万が一、サービス残業を強いられている場合は、自分の労働時間を正確に記録しておくことが重要です。 タイムカードのコピー、業務日誌、パソコンのログイン・ログアウト記録などが証拠になります。

残業のルール、複雑だけど給料に直結するからしっかり理解したい!💰

36協定の有無や、みなし残業代の仕組みは、転職前に絶対確認すべきポイントですね!

サービス残業は絶対ダメ!🙅♀️ 自分の働いた時間はしっかり記録しておきましょう!✍️

【参考情報】しっかりマスター労働基準表(東京労働局)

5. 【有給休暇】取得は労働者の権利!知っておくべきこと

心身のリフレッシュやプライベートの充実のために欠かせない有給休暇(年次有給休暇)。これも労働基準法で定められた労働者の権利です。

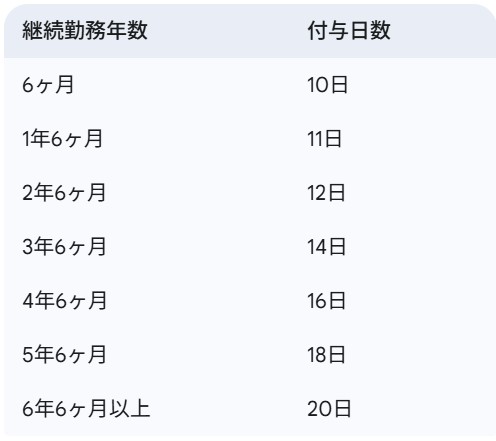

もらえる日数は?年次有給休暇の付与

年次有給休暇は、以下の2つの要件を満たした労働者に対して付与されます。

- 雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務していること

- その期間の全労働日の8割以上出勤していること

この要件を満たすと、10日間の有給休暇が付与されます。その後は、継続勤務年数に応じて付与日数が増えていき、6年6ヶ月以上で最大の20日間が付与されます。

有給休暇の有効期限は2年間です。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年経つと消滅してしまいます。

義務化された「年5日の取得」

働き方改革の一環として、2019年4月から年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、年5日間については使用者が時季を指定して取得させることが義務化されました。

これは、有給休暇の取得を促進するための措置です。なかなか有給を申請しづらい…という職場でも、最低年5日は確実に休める(休ませなければならない)ようになったということです。

希望日に休める?「時季指定権」と「時季変更権」

労働者には、原則として自分の好きな時季に有給休暇を取得する権利(時季指定権)があります。

ただし、労働者が指定した時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、使用者は他の時季に変更する権利(時季変更権)を持っています。

「事業の正常な運営を妨げる」かどうかは、単に「忙しいから」という理由だけでは認められにくく、代替人員の確保が困難であるなど、客観的な理由が必要です。理由なく取得を拒否されたり、取得理由を聞かれたりするのは、基本的には不適切です。

退職時の有給休暇はどうなる?

退職が決まっている場合でも、残っている有給休暇を取得する権利はあります。

- 退職日までに消化: 最終出勤日以降、退職日までの期間を有給休暇消化に充てることができます。

- 買い上げ: 法律上、使用者に有給休暇を買い取る義務はありません。ただし、労使間の合意があれば、退職時に未消化の有給休暇を買い取ることは可能です。(法定付与日数を超えて独自に付与された休暇や、時効で消滅する休暇の買い上げは、事前の取り決めがあれば可能)

円満な退職のためにも、有給休暇の残日数を確認し、いつまでに消化したいか、早めに上司に相談することが大切です。

業務の引継ぎ計画にも影響するため、計画的に進めましょう。

パート・アルバイトでも有給はもらえる!

有給休暇は、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトの労働者にも、所定労働日数に応じた日数が付与されます(比例付与)。

例えば、週の所定労働日数が3日の場合、6ヶ月継続勤務(全労働日の8割以上出勤)で5日の有給休暇が付与されます。

有給休暇は働く人の大切な権利!✨

年5日の取得義務化は嬉しいニュースですよね😊

退職時の有給消化も忘れずに! パートさんやアルバイトさんにもちゃんと権利があるんですよ👍

転職先の有給取得率や、取りやすい雰囲気かどうかも気になるところですね🤔

【参考情報】年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(厚生労働省)

6.転職時にチェック必須!労働条件の確認ポイント

さて、ここまで労働基準法のキホンを見てきました。これらの知識を活かして、転職活動で労働条件をしっかり確認するポイントを押さえましょう。

求人票から読み解くヒント

求人票は情報収集の第一歩ですが、書かれている内容を鵜呑みにせず、注意深く読み解く必要があります。

- 労働時間: 「日勤のみ」「夜勤あり(2交代・3交代)」「変形労働時間制(1ヶ月単位など)」といった記載を確認。具体的なシフト例が書かれているとなお良い。

- 休日: 「年間休日○○日」「完全週休2日制 or 週休2日制」「夏季休暇・年末年始休暇の有無」などをチェック。年間休日数が極端に少ない場合は注意。

- 残業: 「残業月平均○○時間」「固定残業代あり(詳細記載必須)」などを確認。「残業ほぼなし」と書かれていても、実態は異なる可能性もあるため、面接での確認が重要。

- 有給休暇: 「有給休暇取得率」「入職半年後10日付与」などの記載。取得率が高い職場は、比較的休みを取りやすい環境である可能性があります。

- 給与: 基本給、諸手当(夜勤手当、資格手当など)、賞与、昇給について確認。固定残業代が含まれる場合は、その内訳(時間数、金額)が明記されているか。

面接でしっかり確認したいこと

求人票だけでは分からないリアルな情報は、面接で質問して確認しましょう。聞きにくいと感じるかもしれませんが、入職後のミスマッチを防ぐためには非常に重要です。

【質問例】

- 「1日のスケジュールや、具体的なシフトパターンについて教えていただけますか?」

- 「残業は月平均でどのくらい発生しますか?また、どのような業務で残業が発生することが多いですか?」

- 「36協定は締結されていますか?」

- 「固定残業代制度について、詳細を教えていただけますか?」

- 「有給休暇の取得率はどのくらいですか?また、希望日に取得しやすい雰囲気でしょうか?」

- 「休日出勤はどのくらいの頻度でありますか?その際の振替休日や代休の取得状況についても教えてください。」

- 「研修や勉強会は、時間外に行われることが多いですか?その場合の扱いはどうなっていますか?」

質問する際は、一方的に問い詰めるのではなく、「長く働きたいと考えているので、働き方について詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか」など、前向きな姿勢で尋ねるのがポイントです。

「労働条件通知書」は必ずチェック!

内定が出て、入職を決める前に、必ず「労働条件通知書」(または雇用契約書)が交付されます。これには、賃金、労働時間、休日、就業場所、業務内容など、重要な労働条件が明記されています。

求人票や面接で聞いていた内容と相違がないか、必ず隅々まで確認しましょう。

不明な点や疑問点があれば、入職前に必ず確認・質問することが大切です。ここで曖昧にしてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。

【主なチェック項目】

- 契約期間

- 就業場所、業務内容

- 始業・終業時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無、休日

- 賃金の決定、計算・支払方法、締切・支払時期

- 退職に関する事項(解雇事由を含む)

試用期間中の条件も確認を

多くの病院では、入職後数ヶ月間の試用期間が設けられています。試用期間中と本採用後で、労働条件(給与など)が異なる場合があります。試用期間の長さや、その間の条件についても確認しておきましょう。

転職活動は情報戦!🔍

求人票をしっかり読み込んで、面接では勇気を出して質問! そして最後の砦、労働条件通知書のチェックは超重要です!✨

ここで妥協しちゃうと後で後悔するかも…💦

しっかり確認して、納得して新しいスタートを切りましょうね!😊

7. もし労働基準法違反かも?と思ったら

転職活動中や、転職後に「この職場の働き方、もしかして労働基準法に違反してる…?」と感じた場合、どうすればよいでしょうか。

まずは相談!

可能であれば、まずは信頼できる上司や人事担当者に相談してみましょう。勘違いや認識のズレである可能性もありますし、相談することで改善されるケースもあります。

頼れる相談先「労働基準監督署」

職場内での解決が難しい場合や、明らかに法律違反が疑われる場合は、労働基準監督署(労基署)に相談することができます。

- 全国に設置されており、無料で相談できます。

- 労働基準法に関する相談、情報提供、必要に応じた会社への調査・指導などを行ってくれます。

- 匿名での相談も可能です。

- 相談内容に応じて、必要な手続きや他の相談機関を案内してくれます。

専門家の力も借りよう

労働問題に詳しい弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談するのも有効な手段です。

特に、未払い残業代の請求や、不当解雇など、法的な手続きが必要になる可能性がある場合は、専門家のアドバイスが役立ちます。

証拠集めが大切

労働基準法違反を訴える場合、客観的な証拠が重要になります。

- タイムカード、出勤簿: 労働時間の記録

- 給与明細: 支払われている賃金、残業代の計算根拠

- 就業規則、雇用契約書: 会社のルール、労働条件

- 業務日誌、メール、パソコンのログ: 実際の業務内容や労働時間の記録

- 録音データ: 上司との面談記録など(ただし、録音には注意が必要)

日頃から、自分の労働条件や労働時間に関する記録を意識的に残しておくことが、いざという時に自分を守る助けになります。

「おかしいな?」と思ったら、一人で抱え込まないでくださいね💦

まずは身近な人や、専門機関に相談することが大切です! 証拠集めも忘れずに!✍️

自分の権利を守るために、正しい知識と行動を身につけましょう💪

💡【コラム】転職活動中の働き方に、新しい選択肢

「転職活動をしたいけど、辞めてしまうと収入が不安…」

「次の職場は、人間関係や雰囲気で失敗したくないな…」

そんな悩みを持つ方には、1日単位で働ける看護の単発バイトアプリ「カイテク」という選択肢もおすすめです。

- 転職活動と両立しやすい:空いた日に1日だけ働いて収入を得られます。

- お試し勤務ができる:気になる病院や施設で実際に働いてみて、自分に合うかどうか雰囲気を確かめられます。

じっくり転職先を探しながら、カイテクで様々な職場を体験したり、生活費の足しにしたりと、賢く転職活動を進めることができますよ。

▼スキマ時間で賢く働くなら▼

8. まとめ:労働基準法を知って、自分らしい働き方を見つけよう!

今回は、看護師の転職活動において非常に重要な、労働基準法の基本的な知識(労働時間、休日、残業、有給休暇)について解説しました。

最後まで読んでくれてありがとうございます!✨

労働基準法のキホン、だいぶ掴めてきたでしょうか?😊

労働基準法は、難しい法律というだけでなく、看護師として働くあなたが、心身ともに健康で、やりがいを持って働き続けるためのお守りのようなものです。

- 労働時間・休憩のルールを知り、無理のない働き方か判断する。

- 休日の種類と日数を理解し、プライベートとのバランスを考える。

- 残業のルールと割増賃金を把握し、不当なサービス残業を防ぐ。

- 有給休暇の権利を知り、しっかりリフレッシュする。

これらの知識は、今の職場環境を見直すきっかけにもなりますし、転職活動においては、より良い条件の職場を見極め、自信を持って選択するための強力な武器になります。

転職は、あなたのキャリアと人生にとって大きな一歩です。

労働基準法の知識を身につけ、求人票や面接、労働条件通知書を注意深く確認することで、納得のいく転職を実現させましょう!

あなたが自分らしい働き方を見つけ、看護師として輝き続けられることを心から応援しています。

労働基準法を味方につけて、素敵な転職を成功させてくださいね!🎉

これからのあなたの看護師ライフが、もっともっと充実したものになりますように!💪✨

応援しています!😊